Forscher erwarten 2025 erneut zeckenreiches Jahr

- Veröffentlicht am

Zecken sind aufgrund des Klimawandels mittlerweile ganzjährig aktiv und viele überleben die milden Wintermonate. Diese Winteraktivität wurde bereits in den letzten Jahren beobachtet, berichtet Prof. Dr. Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim in Stuttgart auf einer Pressekonferenz am 25. Februar 2025.

2024 zweithöchste FSME-Fallzahlen seit Meldepflicht

Die Winteraktivität der Zecken führte dazu, dass bereits im Januar 2025 die ersten Fälle der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) gemeldet wurden. Im Vorjahr meldete das Robert-Koch-Institut die zweithöchste Zahl an FSME-Fällen seit Beginn der Meldepflicht. Insgesamt 686 FSME-Fälle verzeichnet das Robert-Koch-Institut in 2024 in Deutschland. Nach einem Rekord im Jahr 2020 mit 718 Fällen liegt 2024 etwas darunter. Besonders bemerkenswert: Auch in Landkreisen, die noch nicht offiziell als Risikogebiete gelten, werden viele FSME-Fälle registriert. Prof. Dr. Gerhard Dobler, Leiter des Nationalen Konsiliarlabors für FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr betont, dass damit ein Infektionsrisiko in ganz Deutschland vorhanden ist. Er rät dringend zur Impfung.

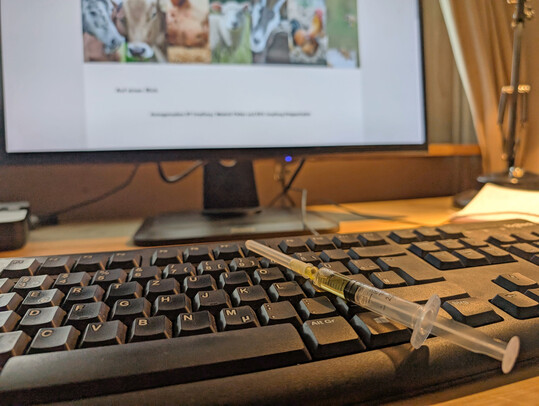

Mediziner rät dringend zur Impfung

Angesicht der aktuellen Entwicklungen sei eine Impfung derzeit wichtiger denn je. „Bei schweren Infektionen kann FSME zu Langzeitfolgen wie Muskellähmungen, Gleichgewichtsstörungen oder starken Stimmungsschwankungen führen“, sagt Prof. Dr. Dobler. „Da das Infektionsrisiko in ganz Deutschland vorhanden ist, kann eine Impfung auch für Menschen außerhalb der offiziell ausgewiesenen Risikogebiete sinnvoll sein“, so der Mediziner. „Und auch bei einer Urlaubsreise in die benachbarten Länder bietet die Impfung einen zuverlässigen Schutz.“

Für eine Grundimmunisierung seien drei Impfungen notwendig. Die Auffrischung müsse alle fünf Jahre, ab dem 50. bzw. 60. Lebensjahr – je nach verwendetem Impfstoff – alle drei Jahre erfolgen. Statistisch sei erst bei einer Durchimpfung von 50 Prozent der Bevölkerung ein Sinken der Fallzahlen zu erkennen: „Bisher erreicht kein Bundesland diese Impfquote“, so Prof. Dr. Dobler.

Doch das spielt für das individuelle Risiko ohnehin keine Rolle: „FSME wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen, weshalb auch eine hohe Durchimpfungsrate nicht das individuelle Risiko senkt.“ Die Impfung biete jedoch einen individuellen Schutz und sei gut verträglich.

Ganz Deutschland FSME-Endemiegebiet

Auch 2024 fanden sich rund 80 Prozent der Fälle in Süddeutschland: „Baden-Württemberg meldete 226 Fälle, in Bayern waren es 311“, führt Prof. Dr. Mackenstedt aus. „Bis auf Hamburg und Schleswig-Holstein haben allerdings alle Bundesländer Fälle in 2024 gemeldet“, so Prof. Dr. Dobler. „Das Risiko, sich mit FSME zu infizieren, besteht inzwischen also in ganz Deutschland.“

Nördlich der Mittelgebirge seien die Fallzahlen zwar deutlich niedriger, doch auch hier zeige sich ein ansteigender Trend: „Neben Bayern im Süden melden Sachsen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin Höchststände für das Jahr 2024 bei den Erkrankungen“, erläutert Prof. Dr. Dobler.

Zecken durch Klimawandel ganzjährig aktiv

„Bis zum Ausbruch der Erkrankung vergehen etwa drei Wochen“, fügt Prof. Dr. Dobler hinzu. Zecken, als Überträger der Viren, können aufgrund des Klimawandels ganzjährig aktiv sein. „Die Tiere sind bereits ab 5 °C aktiv“, erklärt Prof. Dr. Mackenstedt. Außerdem würden die milden Temperaturen dazu beitragen, dass immer mehr Zecken den Winter überleben, so die Parasitologin: „Temperaturen bis zu -7 °C können sie problemlos für einige Tage aushalten.“

FSME-Risiko auch in beliebten Urlaubsländern erhöht

„Es gibt immer wieder neue FSME-Stämme, die aus Osteuropa Richtung Westen ziehen“, so Prof. Dr. Mackenstedt. Ein Stamm aus Polen etwa sei zunächst in Sachsen-Anhalt und später in Niedersachsen und nun auch in den Niederlanden nachgewiesen worden. „Auch in Frankreich, den Niederlanden, England und Dänemark wurden bereits FSME-positive Zecken und menschliche Erkrankungsfälle nachgewiesen.“

Proben von Blutspendern weisen auf hohe Dunkelziffer bei FSME-Infektionen hin

Doch nicht alle FSME-Infektionen werden auch erkannt, wie Forschungsergebnisse von Prof. Dr. Dobler zeigen. Bereits 2023 hatte der Mediziner Proben von Blutspendern aus dem Ortenaukreis (flächengrößter Landkreis in Baden-Württemberg) auf FSME-Antikörper untersucht. Mithilfe eines speziellen Testverfahrens kann er zwischen Antikörpern aus einer Impfung und aus einer Infektion unterscheiden.

Die Ergebnisse aus dem Ortenaukreis weisen auf eine hohe Dunkelziffer hin: „Im Ortenaukreis ist das Infektionsgeschehen um ein Siebenfaches höher als noch vor 40 Jahren, also vor Einführung der FSME-Impfung“, so Prof. Dr. Dobler.

Hintergrund: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Die FSME-Erreger werden durch europäische Zecken wie den europäischen Holzbock, aber auch die Auwaldzecke, übertragen. In den Risikogebieten liegt die Wahrscheinlichkeit einer FSME-Infektion nach einem Zeckenstich bei 1:50 bis 1:100. Nach circa zehn Tagen treten grippeähnliche Symptome auf. Bei rund einem Drittel der Patienten kommt es nach einer vorübergehenden Besserung zu einem erneuten Fieberanstieg und einer zweiten Krankheitsphase.

Bei leichten Verläufen klagen die Patienten vorwiegend über starke Kopfschmerzen. Bei schwereren Verläufen sind auch Gehirn und Rückenmark beteiligt. Zu den Symptomen gehören Koordinationsstörungen, Lähmungen, Sprach- und Sprechstörungen sowie Bewusstseinsstörungen und epileptische Anfälle. Für rund ein Prozent der Patienten endet die Krankheit tödlich. Ist die Krankheit erst einmal ausgebrochen, können nur die Symptome therapiert werden. Schützen kann eine Impfung.

Weitere Informationen

Abruf der aktuellen FSME-Fallzahlen auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.