Seit 20 Jahren heimisch in Deutschland

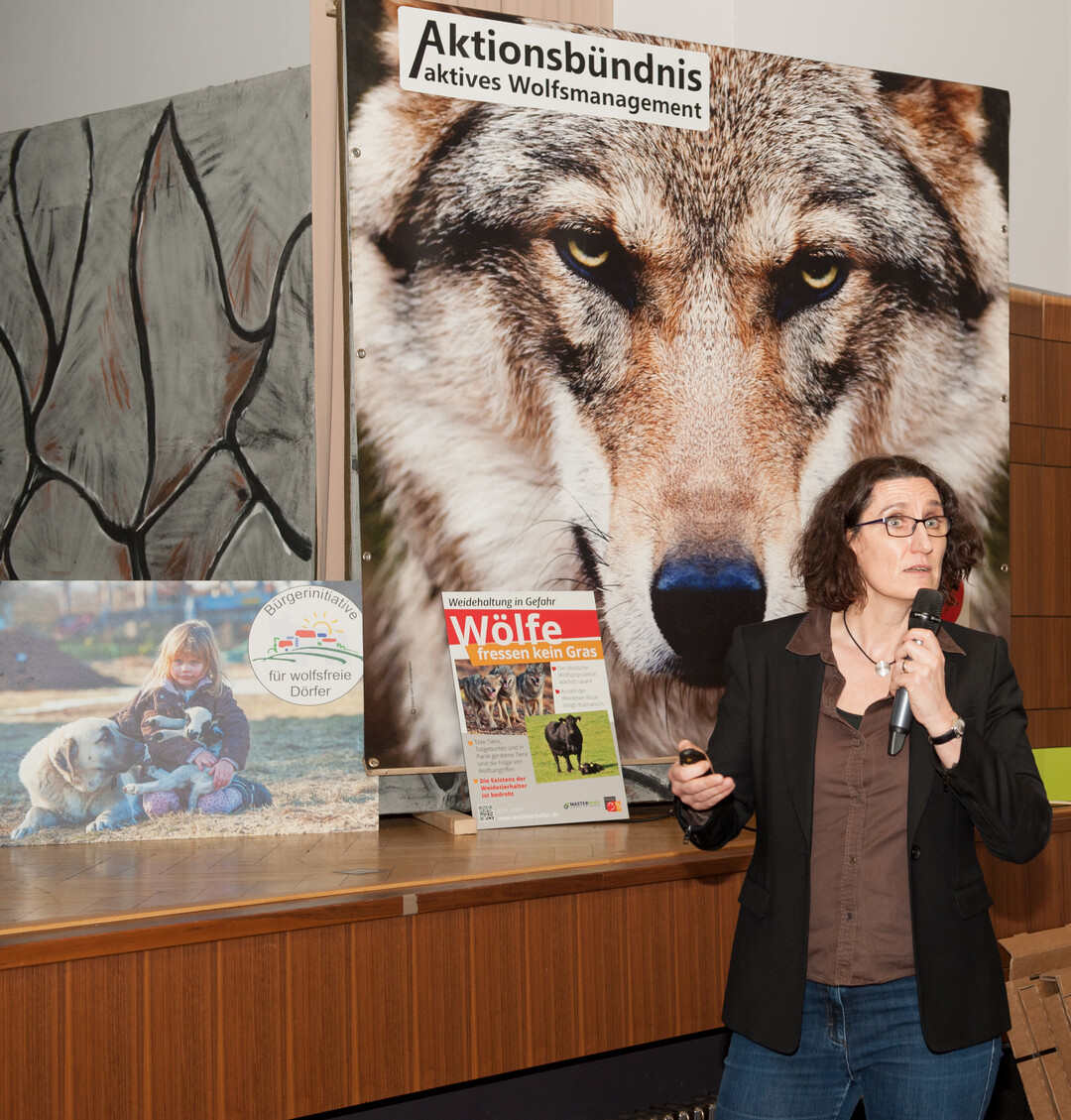

Am 15. März 2019 luden die Bürgerinitative „Für wolfsfreie Dörfer“ und die Interessengemeinschaft der Weidetierhalter Deutschland (WNON) zu einer Informationsveranstaltung mit dem Titel „20 Jahre Wolf in Deutschland“ nach Faßberg ein. Im Rahmen der Veranstaltung informierten die Referenten zahlreiche Zuhörer über wolfsabweisende Schutzzäune, forensische Untersuchungsmethoden und äußerten sich zu politischen Schwachstellen.

- Veröffentlicht am

Joachim Rehse, Vorsitzender des Schafzuchtverbandes Niedersachsen und bei den Weidetierhaltern Deutschland zuständig für Schafe und Ziegen, führte durch die Veranstaltung. Als ersten Redner begrüßte er Jörn Ehlers, Vize-Präsident vom Landvolk Niedersachsen. Ehlers erklärte, dass das Thema Wolf immer weitere Kreise ziehe und immer mehr Regionen betreffen würde. Daher versuche das Landvolk, alle Gruppen, die sich mit der Thematik beschäftigen, zu bündeln.

Heinrich Leymers sprach für die Bürgerinitiative „Für wolfsfreie Dörfer“. Wichtig sei es, die Sorgen und Nöte der Landbevölkerung gemeinsam zu vertreten. Man könne nicht hinnehmen, dass die Menschen aus Angst vor dem Wolf nicht mehr unbeschwert in der Natur unterwegs seien. Mittlerweile hätten sich in Schleswig-Holstein weitere Initiativen gegründet.

Über die Art und Weise, wie der Wolfschutz umgesetzt wird, staunte Rüdiger Wnuck aus Ebstorf. So hätten die Jäger brav die „Willkommenspille“ geschluckt, Weidetierhalter bauten brav Zäune und dem Wolf drohe von Menschen nicht die geringste Gefahr. Wnucks Ansicht nach müsse man die Menschen vor den Wölfen schützen und nicht umgekehrt. Eine grenzenlose Freiheit für Wölfe zu verlangen, sei abgehoben und anmaßend. Wnuck beklagte vor allem das Versteckspiel, das Politiker mit den Betroffenen spielten.

Der Wolf ist keine gefährdete Art

Gregor Beyer vom Forum Natur Brandenburg bat die Zuhörer, nicht weiter dem „Doppel-Märchen“ vom Wolf in Europa Glauben zu schenken: Der Wolf sei in Deutschland nie ausgerottet worden und sei keine gefährdete Art. Es gebe gar keine Zweifel, dass die nach Deutschland einwandernden und weiterwandernden Wölfe einer gesunden Populationsdynamik unterliegen. So befinde sich die Gesamtpopulation an Wölfen in einem günstigen Erhaltungszustand. Insbesondere in Sachsen und Brandenburg habe sich ein stabiler Wolfsbestand etabliert, der inzwischen bei über 350 Tieren liegen müsse. Damit einhergehend würden die Konflikte in Brandenburg seit Jahren kontinuierlich zunehmen.

Weidehaltung ist essenziell und muss geschützt werden

Friedrich Noltenius, Wildtierbeauftragter aus Sachsen, sprach darüber, wie wichtig die Weidetierhaltung ist. Sie sei ein essenzielles Element des Landschafts- und Naturschutzes, und sie durch den Wolf zu gefährden oder sie gar zu opfern, widerspreche allen Regeln des Artenschutzes. „Was wir quer durch sämtliche Bundesländer mit Wölfen erleben, ist eine mangelhafte Verwaltung“, sagte Noltenius. In Deutschland gebe es fast so viele Managementpläne für den Wolf wie Bundesländer. Dabei würden die vorhandenen, teilweise blind voneinander abgeschriebenen Papiere nicht wirklich weiterhelfen. Noltenius ist der Ansicht, dass Managementpläne bestenfalls Handlungsempfehlungen ohne Rechtsgehalt sind. Auf ihnen basierende Wolfsverordnungen, wie aktuell in Brandenburg oder im Entwurf in Sachsen, würden nicht darauf hindeuten, dass ihre Verfasser konstruktive Lösungen im Umgang mit dem Wolf anstreben.

Lösungen dafür gebe es, aber keine, für die man sich nicht von einer der beteiligten Fraktionen gehörige Schelte einhandeln würde. Auf der Grundlage des heute in Deutschland geltenden Naturschutzrechtes seien konstruktive Ansätze, die auch einen aktiven Eingriff in den Wolfsbestand erlauben, unmöglich. Deutschland habe bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie, insbesondere von deren Artikel 16 (1) in den § 45 (7) des Bundesnaturschutzgesetzes, Klippen eingebaut. Diese würden die Anwendung der Richtlinie in Bezug auf Ausnahmen vom strengen Schutz der Arten (Anhänge II und IV), wozu der Wolf zählt, verhindern. Hingegen würden Länder wie Frankreich, Schweden und Finnland den Artikel 16 (1)e im Einklang mit der EU-Kommission konsequent anwenden.

Um dies tun zu können, ist aus Noltenius Sicht der Erhaltungszustand des in Deutschland vorkommenden Wolfsbestandes, im Zusammenhang mit der Population, zu welcher er gehört, auf wissenschaftlicher Grundlage festzustellen. Politisch-ideologische Definitionen würden da nicht weiterhelfen. Was Deutschland brauche, sei ein aktives Wolfsmanagement, welches schnelle und pragmatische Eingriffe in Rudel vollziehe, die Schäden verursachen. Das könne und müsse bei Bedarf auch den Abschuss eines kompletten Rudels bedeuten.

Von einer wirklichen Regulierung des Wolfes, die spätestens bei Erreichen der „Biotopkapazität“ von 441 Rudeln (BfN / Knauer 2009) in wenigen Jahren erforderlich sei, sei Deutschland aus rechtlichen Gründen noch weit entfernt, sagte Noltenius. Jetzt müsse es darum gehen, die Politiker dahin zu bringen, dass die Situation auf dem Land wieder erträglich werde und auch bleibe.

Genetische Analysen überführen den tierischen Täter

Privatdozentin Dr. Nicole von Wurmb-Schwark von der Forensischen Genetik und Rechtsmedizin am Institut für Hämatopathologie (ForGen) in Hamburg, berichtete über den Zusammenhang der forensischen DNA-Analyse und des Wolfs. Seit mehreren Jahren führe ForGen genetische Analysen unter anderem an sogenannten Rissproben durch, bei denen sich die Frage des (tierischen) Verursachers stellt. Meist handele es sich um die Frage nach Hund oder Wolf.

Im Rahmen einer naturwissenschaftlichen Doktorarbeit habe ForGen ein Prozedere entwickelt, mit dem aus einer DNA-Probe unbekannter Herkunft nachgewiesen werden könne, von welchem Tier sie stammt. Handelt es sich um einen Vertreter aus der Familie der Canidae, werde weiter eingegrenzt und die Probe mit etwa 2500 Referenzproben (Hunde, Wölfe, Mischlinge, Schakale, Dingos, Marderhunde) unter Nutzung eines anerkannten statistischen Verfahrens abgeglichen.

Zusätzlich führe ForGen Sequenzierungen bestimmter Bereiche der mitochondrialen DNA durch. Diese werde mütterlich vererbt, so dass alle Tiere einer maternalen Linie identisch sind. Dadurch könne überprüft werden, ob das untersuchte Tier von einem Wolf oder einem Hund abstammt oder aber, wo es geographisch zugeordnet werden kann.

Mit einer weiteren Analyse dieser speziellen DNA könne in bestimmten Fällen auch eine generelle Spezieszugehörigkeit festgestellt werden. Dazu würden Erfahrungen aus dem Bereich der humanen Genetik genutzt, da auch dort die Proben häufig nicht in gutem Zustand oder kritisch für den Untersuchungserfolg seien. In anderen Fällen müsse beurteilt werden, ob die nachgewiesene DNA-Spur tatsächlich vom „Tat-Tier“ stammt oder aber von einem sogenannten „erlaubten Spurenverursacher“, wie zum Beispiel einem Hütehund oder einem nachnutzenden Fuchs.

Zäune von viehlosen Weiden stets unter Strom setzen

Wolfszaunprofi Martin Holm von der Firma Highland Stall und Weide ging in seinem Vortrag zunächst auf die Förderkulisse in Niedersachsen ein. Er arbeitete insbesondere die unterschiedlichen Förderbedingungen für die einzelnen betroffenen Tierarten heraus. Rinder und Pferdehalter können demnach nur in wenigen Teilen Niedersachsens Hilfe bei der Errichtung von Zäunen beantragen. Zum Thema Antragstellung empfahl er den anwesenden Landwirten eine besonders sorgfältige Ausarbeitung der Anträge, damit diese möglichst ohne Rückfragen schnell bearbeiten werden können. Andernfalls könne die Bearbeitung schnell mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Weiter ging Holm auf die verschiedenen Anforderungen ein, die an einen Zaun gestellt werden. So sollen die unterschiedlichen Weidetierarten sicher und tiergerecht eingezäunt und der Wolf ausgezäunt werden. Fest installierte Elektrozäune seien hier das Mittel der Wahl. So werden mit fünf bis sechs Reihen eines stramm gespannten Drahtes Schafe, Ziegen und Rinder eingezäunt. Durch die engen Drahtabstände könne der Wolf nicht durchschlüpfen. Da er das Drahtmaterial schlecht einschätzen könne, würde der Wolf auch nicht darüber springen. Für Pferde sei der Einsatz von speziellen, kunststoffummantelten Drähten mit stromführenden Kohlefasern notwendig, um ihren Ansprüchen gerecht zu werden.

Bei der Anschaffung der Zäune empfiehlt Holm den Tierhaltern, besonders auf die Qualität des Materials zu achten, da die Arbeitsleistung nicht gefördert werden könne, und nach derzeitigem Stand nur eine einmalige Förderung einer Fläche möglich sei. Er empfahl den Einsatz einer Weidezaun-App, mit der eine lückenlose Überwachung der Zaunanlage möglich sei, und verwies auf die Notwendigkeit, dass Wolfszäune immer unter Strom stehen müssen - unabhängig von der Anwesenheit von Weidetieren auf der Fläche. Idealerweise würden die Weidezaungeräte an einer Steckdose betrieben. Wo dies nicht möglich sei, sollte mit Solarstationen gearbeitet werden. Auf die Frage nach Konflikten mit Jägern, weil diese Zäune nicht mehr durchlässig für das Wild sind, empfahl der Zaunprofi den Landwirten, aktiv das Gespräch mit den örtlichen Jagdberechtigten zu suchen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.