„Berufserkrankung“ der Milchziege

Als „Berufserkrankung“ der Milchziege gilt die Hydrometra als eine wirtschaftlich bedeutende Fruchtbarkeitsstörung. Sie gehört zu den häufigsten Erkrankungen des Reproduktionstraktes der Ziege. Beim Schaf hingegen tritt diese Erkrankung sehr selten auf.

von Jennifer Baier, Dr. Henrik Wagner (Tierklinik für Reproduktionsmedizin und Neugeborenenkunde der JLU Gießen, 35392 Gießen) erschienen am 05.08.2025Die Hydrometra (altgriechisch hydor „Wasser“, metra „Uterus“ bzw. „Gebärmutter“) wird als Ansammlung von steriler wässriger Flüssigkeit in der Gebärmutter ohne Frucht- oder Plazentaanteile beschrieben. Diese Art der Erkrankung der Gebärmutter wird meist nach Bedeckung oder Besamung beobachtet, kann allerdings auch ohne vorangegangenen züchterischen Einsatz auftreten.

Entstehung und Ursache

In der Literatur wird das Vorkommen pseudogravider (scheinträchtiger) Tiere mit 2 bis 9 % angegeben, wobei in einzelnen Beständen je nach Alter und Rasse der Tiere eine Häufigkeit von bis zu 20 % nachgewiesen wurde. Die Hydrometra kann zu jeder Zeit im Jahr auftreten, wobei eine Häufung außerhalb der natürlichen Decksaison beobachtet werden konnte. Altziegen (über vier Jahre) sind signifikant häufiger betroffen. Es ist beschrieben, dass weibliche Nachkommen von Muttertieren, die an einer Hydrometra erkrankten, eine erhöhte Disposition für eine Hydrometra aufweisen. Die genetische Disposition ist jedoch nicht geklärt, sodass der Ausschluss aus der Zucht nicht direkt empfohlen wird. Ein Bockeffekt zur Begünstigung des Auftretens wurde ebenso beschrieben. Dabei handelt es sich um einen Geruchsstimuli des Bockes, ausgelöst durch dessen Pheromone, welche eine Zyklus-auslösende Wirkung bei weiblichen Ziegen besitzt. Die Anwesenheit von Ziegenböcken kann somit das Auftreten der Erkrankung, besonders bei Alttieren, begünstigen.

Wie sich die Hydrometra der Ziege bildet, ist bis heute nicht vollständig geklärt. In Untersuchungen wurde festgestellt, dass eine wichtige Voraussetzung der Entstehung einer Hydrometra das Persistieren (Bestehenbleiben) des Gelbkörpers (Corpus luteum persistens) ist. Der Gelbkörper bildet sich nach der Ovulation (Eisprung) aus dem Follikel und produziert Hormone, darunter das trächtigkeitserhaltende Hormon Progesteron.

Durch das Verbleiben des Gelbkörpers wird der Ziege signalisiert, dass sie tragend ist, sodass eine Brunst ausbleibt. Durch einen frühembryonalen oder -fetalen Tod kommt es zu einer vollständigen aseptischen Autolyse (Auflösung der Feten und Eihäute ohne Beteiligung der Bakterien) und Resorption der Frucht. Dabei muss die Frucht zum Zeitpunkt des Absterbens mindestens 15 Tage alt sein. Der verbleibende Gelbkörper bildet weiterhin trächtigkeitserhaltende Hormone, und das Uterusvolumen nimmt durch Sekretion wie bei einer normal verlaufenden Trächtigkeit zu. Dieser Zustand kann die normale Trächtigkeitsdauer überschreiten, ohne dass das Tier klinisch auffällig wird.

Bildet sich der Gelbkörper spontan zurück, beobachtet der Halter, dass das betroffene Tier „plötzlich wieder schlank ist“, da sich bei Abfall des Progesterons der Gebärmutterhals öffnet und das angesammelte Sekret spontan vaginal abläuft.

Klinische Symptome

Unter den Namen der Pseudogravidität oder Scheinträchtigkeit erklärt sich das klinische Bild der betroffenen Tiere. Sie zeigen zumeist ein ungestörtes Allgemeinbefinden und laufen lange unerkannt in der Herde mit. Obwohl das Tier nicht tragend ist, kann das Euter angebildet sein und Milch geben. Wirtschaftliche Belastungen in Milchbetrieben entstehen durch reduzierte Milchmengen oder eine vollständig ausbleibende Laktation betroffener Tiere.

Die Tiere fallen dem Halter erst nach der Lammung auf, sie bleiben visuell tragend und fallen aus dem Ablammungsplan. Die Brunst bleibt weiterhin aus. Selten kommt es vor, dass sich die Erkrankung wie zuvor beschrieben selbst limitiert. Die Mechanismen eines spontanen Abbruchs der Pseudogravidität sind bislang nicht vollständig geklärt. Es kommt hierbei zur Öffnung des Gebärmuttermundes und dem daraus folgenden Abfluss der Flüssigkeitsansammlung im Uterus. Dabei werden keine Fruchtanteile (Plazenta, Fötus) gefunden.

In anderen Fällen übergehen die Tiere die Trächtigkeitsdauer von rund 150 Tagen und zeigen neben der Bauchumfangsvermehrung ein stumpfes Haarkleid und ein beginnendes reduziertes Allgemeinbefinden.

Diagnostik

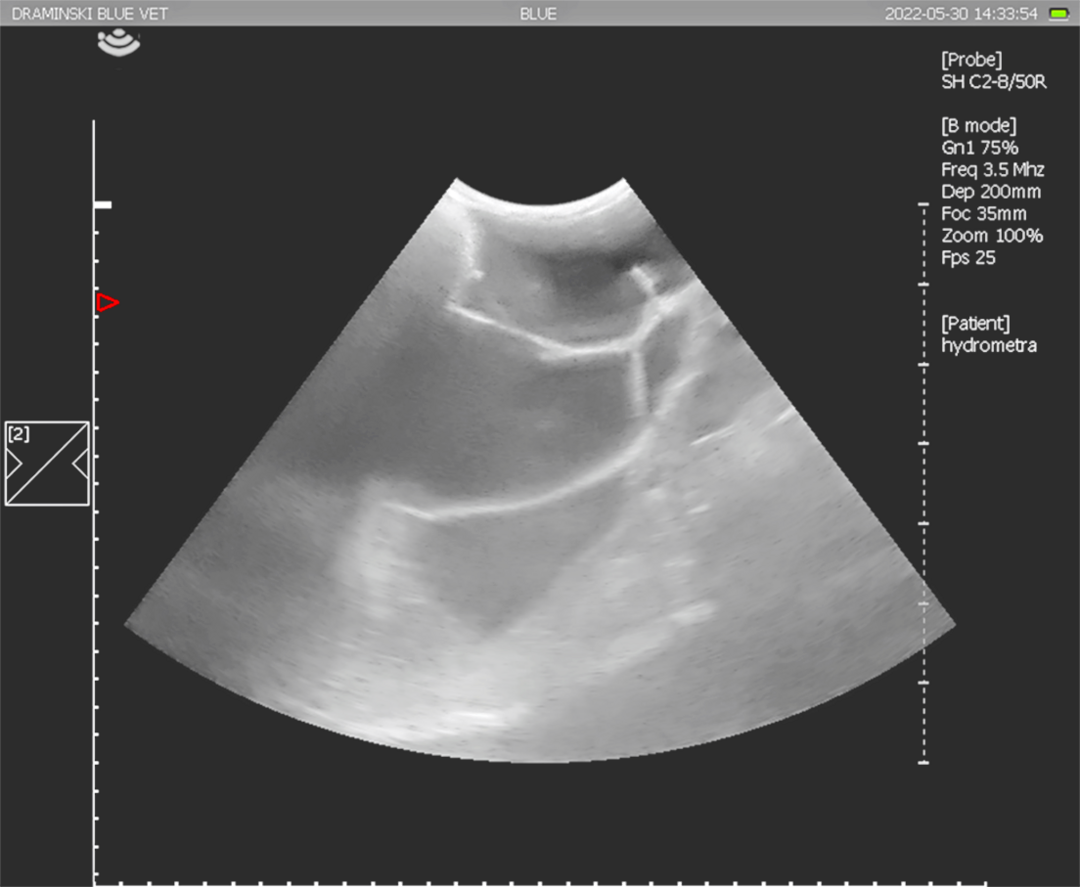

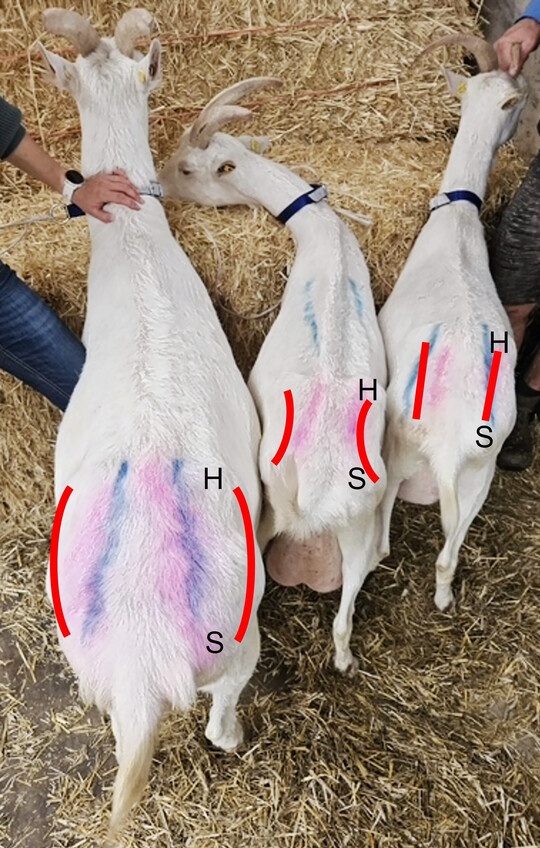

Eine Sonographie (Ultraschalluntersuchung) der Gebärmutter gilt diagnostisch als beweisend für diese Erkrankung. Zur Feststellung von Auffälligkeiten im Uterus stellt die sonographische Untersuchung ein nicht invasives und zeitsparendes Diagnostikum dar. Im Rahmen der Ultraschalluntersuchung im Bestand kann eine Hydrometra zwischen dem 40. bis 60. Trächtigkeitstag sehr schnell und einfach von einem tragenden Tier unterschieden werden.

Im Ultraschall stellt sich die Hydrometra als schwarze Flüssigkeitsansammlung mit unterschiedlichem Ausmaß im Uterus dar (siehe Foto). Es sind keine weiteren Anteile (Feten, Eihäute, Plazentome) einer physiologischen Trächtigkeit nachweisbar. Differentialdiagnosen wie Aszites (Flüssigkeit in der Bauchhöhle) oder Eihautwassersucht sollten dabei beachtet werden.

Unter dem Gesichtspunkt, dass der Tag der erfolgreichen Bedeckung selten bekannt ist, kann ein zu früher Zeitpunkt der Ultraschalluntersuchung falsch positive oder negative Ergebnisse erzielen können.

Nach einer gesicherten Diagnose kann nach Rücksprache mit dem Besitzer mit der Therapie begonnen werden. Hierfür wird ein Prostaglandin bzw. Prostaglandin-Analoga eingesetzt, um den pseudograviden Zustand des Tieres zu beenden. Der persistierende Gelbkörper bildet sich unter der Wirkung von Prostaglandin zurück. Ca. zwei Tage später öffnet sich der Gebärmuttermund, und die Flüssigkeit kann aus der Gebärmutter abfließen.

Unter Umständen kann eine wiederholte Applikation notwendig sein. Das erneute Auftreten einer Hydrometra ist möglich. Die Rezidivrate (Wiederauftreten, Rückfallrate) beträgt ca. 20 %, und die nachfolgende Fertilität ist signifikant niedriger.

Bei wiederholtem Auftreten einer Hydrometra sollte das Tier aus der Zucht ausgeschlossen werden. Entscheidet sich der Besitzer für den Ausschluss aus der Zucht, möchte das Tier aber im Bestand halten, kann eine operative Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke erfolgen, um ein Wiederauftreten der Hydrometa zu vermeiden. JB

Fazit

Die Hydrometra stellt eine wirtschaftlich bedeutsame Fruchtbarkeitsstörung der Ziege dar, welche durch eine Ultraschalluntersuchung der Gebärmutter sicher und schnell diagnostiziert werden kann. Routinemäßige Trächtigkeitsuntersuchungen dienen zum frühen Erkennen und anschließenden Behandeln betroffener Tiere. Durch den meist symptomlosen Verlauf fallen die Tiere erst spät auf, und eine Laktation bleibt aus.

Um wirtschaftliche Einbußen zu vermeiden, ist die Implementierung einer sonographischen Untersuchung während der Trächtigkeit im Bestand sinnvoll. Dies bietet dem Halter die Möglichkeit, frühzeitig auf ein Problem im Bestand zu reagieren.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.