Weideschafe bevorzugen Jakobs-Greiskraut - und bleiben kerngesund

Das im Hochsommer um St. Jakobi (25. Juli) blühende Jakobs-Greiskraut (synonym: Jakobs-Kreuzkraut) gehört zur Vegetation mittelmäßig nährstoffhaltiger (mesophiler) und lückiger Grünlandvegetation in Mitteleuropa.

- Veröffentlicht am

An dem üppigen reichblühenden Asterngewächs lebt ein Spektrum nektar- und pollensuchender Insekten, zu denen nicht nur der bekannte tagaktive Nachtfalter Blutbär (Tyria jacobaea) sowie alle Arten von Schwebfliegen gehören, sondern auch zahllose Vertreter von Wanzen, Solitärbienen und Schmetterlingen. (Abbildung 1)

Unter den pflanzenfressenden Wirbeltieren nutzen lediglich Reh, Schaf und Ziege das Jakobs-Greiskraut als Futterpflanze, während Rind und Pferd die Pflanze, zumindest auf der Weide, fast vollständig meiden.

Unterschiedliche Toleranzschwelle

Das könnte daran liegen, dass die Gattung Senecio potente Repellents zur Fraßabwehr wie flüchtige Terpenoide in Form von Sesquiterpenlactonen besitzt. Die ökologische Funktion der potentiell lebertoxischen Pyrrolizidin-Alkaloide ist unklar, da diese Verbindungen bei Schaf und Ziege nicht zur Meidung dieser Pflanze im frischen Zustand führen, und bei Pferden nicht durchgängig zur Meidung im trockenen Zustand.

Vorläufige Untersuchungen von Rindern auf der Weide zeigen allerdings, dass die Toleranzschwelle möglicherweise in trockenen Jahren geringer ist. Futtermittelrechtlich gilt die Pflanze als Kontaminante im frischen und konservierten Aufwuchs. Kein Wunder, dass Jakobs-Greiskraut in der Grünlandwirtschaft gefürchtet ist; im Rheinland heißt es „Joach den Daiwel“.

Drei Aspekte lassen sich zu dieser Bewertung anführen:

- Experimente belegten die individuell höchst verschiedene Akzeptanz oder Meidung im Heu durch Pferde [1] und eine tödliche Vergiftung durch Zwangsfütterung bei dieser Tierart [2].

- Wiederum weiß man, dass Schafe die Toxine dieser Pflanze zu leberunschädlichen Verbindungen abbauen [3], was neuerdings auch für Rinder bekannt ist [4].

- Bis heute gibt es unter guten Praxisbedingungen (Gegenbeispiel z. B. [5]) keinen Fall einer klinisch manifesten Intoxikation eines Nutztiers mit Greiskraut, weder auf der Weide noch bei Fütterung im konservierten Zustand. Diesen „nur“ empirisch gesicherten Befund wollten wir mit unserer wissenschaftlichen Feldstudie verifizieren [6, 7].

Gleichfalls interessierte uns, ob Schafbeweidung eine naturschutzverträgliche Möglichkeit wäre, ertragsbildende Anteile von Greiskraut zu verringern.

Die Vorgehensweise

Während der Vegetationsperiode (Mai-Oktober) grasten im Stellmoorer Tunneltal auf dem Höltigbaum bei Hamburg zwei Jahre lang bis zu 63 weißköpfige Moorschnucken und -kreuzungen im Alter von einem Jahr bis drei Jahren auf einer Weide, auf der Jakobs-Greiskraut dominierte.

Wir haben die Vegetationsperiode in vier Weideperioden eingeteilt:

- die erste von Anfang Mai bis Mitte Juni

- die zweite von Mitte Juni bis Mitte Juli

- die dritte von Mitte Juli bis Anfang September

- die vierte von Anfang September bis Mitte Oktober

Zu Beginn einer jeden Weideperiode wurden Sammelkotproben entnommen und jeweils sieben Tiere geschlachtet. Gleichzeitig verringerten wir die rund fünf ha Weidefläche jedes Mal um einen Teilbereich von 0,58 ha, um die praxisübliche Besatzdichte von 12 Schafen pro ha einzuhalten. Die geschlachteten Schafe lieferten das Material, um Lebergewebe und Leberenzymaktivitäten im Blut zu untersuchen.

Um Informationen darüber zu erhalten, wieviel Masse Greiskraut und andere Pflanzen von den Schafen der sich kontinuierlich alle sechs Wochen verkleinernden Herde gefressen wurden, haben wir nicht wie üblich Areale als unbeweidete Kontrollen ausgezäunt. Der Grund war, dass jeder Teilbereich standörtlich (Relief) und floristisch zu heterogen war, als dass wir repräsentative Kontrollflächen hätten identifizieren können.

Stattdessen wogen wir die Biomasse auf jeweils drei Flächenstücken (Plots) von 1 m² eines Teilbereichs, schätzten die Ertragsanteile der dominierenden Pflanzen (Gräser, Kräuter sowie Greiskraut) auf neun Plots von jeweils 4 m² in Prozent und ermittelten das Gewicht von Greiskraut als ganzes Exemplar sowie von Blättern und Blütenständen. Zusammen mit Daten zur Kartierung der beästen Teile des Greiskrauts pro Teilbereich auf sechs der neun Plots diente uns die Einwaage der Referenzbelege dazu festzustellen, wieviel Gramm Greiskraut die Schafe während einer Weidesaison aufgenommen hatten.

Um nachzuvollziehen, welche Kriterien bei der Wahl zwischen Greiskraut und restlichem Aufwuchs aus Sicht der Schafe eine Rolle spielen könnten, erfolgte eine Analyse des jeweiligen Faser-, Zucker- und Proteingehalts als Parameter der Futtermittelqualität. Als naturschutzfachlicher Parameter kamen die sogenannten Blühhorizonte hinzu, d. h. die Zahl der Blütenstände, welche die Grünlandpflanzen kurz nach dem Abzäunen auf dem jeweiligen Teilbereich gebildet hatten.

Im Hinblick auf die Tiergesundheit konzentrierten wir uns auf das Entgiftungsorgan Leber, da Metabolite der Pyrrolizidin-Alkaloide sowohl eine pathologische Leberreaktion als auch eine Akkumulation von Kupfer hervorrufen können. Die histopathologische Untersuchung lieferte Daten zur Gewebestruktur; die Messung der Konzentration von Kupfer in der Leber sowie der Enzyme Aspartataminotransferase (ASAT), Glutamatdehydrogenase (GLDH) und Gammaglutamyltransferase (GGT) im Serum lieferte Hinweise, ob eine Erkrankung der Leber vorlag oder nicht. Zur Kontrolle erfolgte eine Analyse des Kupfergehalts auch im Jakobs-Greiskraut und Aufwuchs.

Hinzu kamen tägliche Kontrollen der allgemeinen Gesundheit (Auffälligkeiten, insbesondere auf Anzeichen einer Photodermatitis) durch die Kolleg*innen vor Ort. Diese Frage hatte auch die Wahl der Schafrasse beeinflusst, da eine entsprechende Reaktion bei den unpigmentierten Moorschnucken besonders gut zu sehen ist. Spezielle Kontrollen und Klauenpflege erfolgten zusammen mit den Beprobungen und Datenerhebungen auf dem Standort. Die Futterproben wurden alle vier Wochen genommen, die botanischen Datenerhebungen fanden alle zwei Wochen statt.

Kerngesunde Schafe

Im Folgenden präsentieren wir fünf zentrale Ergebnisse:

- Ein Schaf fraß durchschnittlich zwischen 0,01 und 4,89 kg Greiskraut pro Tag

- Greiskraut war im Vergleich zum restlichen Aufwuchs tendenziell zuckerreicher

- Der Ertragsanteil von Greiskraut sank durch Beweidung von 26,7 % auf 6,7 %, also genau um 20 %

- Greiskraut reagierte auf Verbiss mit vermehrten Blütenansatz

- Alle Schafe blieben in jeder Hinsicht kerngesund, legten etwas zu und brauchten während der Weidezeit nicht entwurmt zu werden.

Fraßverhalten während zweijähriger Versuchszeit

Die Schafe ästen Greiskraut sofort nach dem Auftrieb. Zunächst die Rosetten, dann die Blüten und vollentwickelten Blütenstände, schließlich die Stengelblätter und am Ende sogar den Rest der Hauptsprossachse.

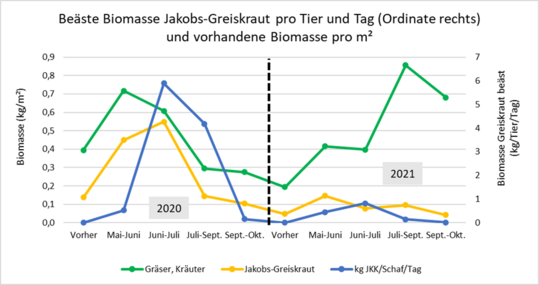

Im zweiten Jahr verhielten sich die Tiere fast genauso, mit einem Unterschied: sie ästen die Sprossen bereits vor der Blütenentwicklung. Die täglich aufgenommene Menge an frischen Pflanzen (kg/Tier) war im ersten Jahr im Unterschied zum zweiten Jahr insgesamt höher (Abbildung 2). Der Wert stieg im Jahr 1 vs. Jahr 2 von 0,53 vs. 0,45 (Mai-Juni) auf maximal 4,89 vs. 0,82 (Juni-Juli), fiel danach auf 4,18 vs. 0,14 (Juli-Sept.) und sank schließlich auf 0,16 vs. 0,01 (Sept.-Okt.).

Der im ersten Jahr korrelierende Kurvenverlauf von Daten beäster und vorhandener Biomasse Greiskraut zeigt, dass die Schafe umso mehr Greiskraut ästen, je höher der Ertragsanteil von Greiskraut ausfiel. Im zweiten Jahr fehlte diese Korrelation. Die Schafe ästen im zweiten Jahr nicht nur viel weniger Greiskraut, die Pflanze bildete im zweiten Jahr auch weniger Biomasse, z. B. 0,14 kg/m² vs. 0,05 kg/m² vor Beginn der Beweidung und 0,55 kg/m² vs. 0,08 kg/m² im Frühsommer.

Dabei war über die zweijährige Versuchszeit der Ertrag von Gräsern und anderen Kräutern nicht nur stets höher als der von Greiskraut, sondern stieg zudem mit dem Beginn des zweiten Jahres kontinuierlich an.

Im Mittel über die zwei Jahre lauteten die jeweils gerundeten Ertragsanteile:

- Greiskraut 21 %,

- andere Kräuter 30 %,

- Gräser 49 %.

Das Heu, was wir sicherheitshalber ad libitum zur Verfügung stellten, blieb fast unberührt. Die Schafe waren also zu keinem Zeitpunkt gezwungen, Greiskraut aufzunehmen, geschweige denn in hoher Menge.

Futterqualität des Aufwuchs

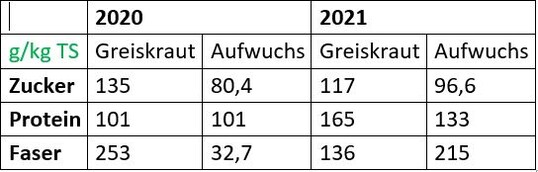

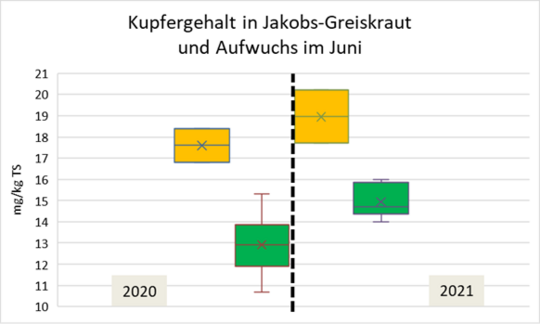

Um nachzuvollziehen, was Greiskraut für die Schafe so attraktiv machte und warum sie es im zweiten Jahr weniger fraßen, verglichen wir die Zucker- und Proteingehalte als Parameter für Schmackhaftigkeit. Dabei fiel auf, dass der Zuckergehalt von Greiskraut in beiden Jahren höher war als im restlichen Aufwuchs – ein Parameter für hohe Schmackhaftigkeit.

Der Fasergehalt von Greiskraut war mit 253 g/kg TS (Trockensubstanz) im Jahr 2020 allerdings vielfach höher als vom Aufwuchs – ein Parameter für geringe Schmackhaftigkeit. Der Aufwuchs enthielt mit 32,7 g/kg TS auffallend wenig Faser. Im Jahr 2021 enthielt Greiskraut dagegen weniger Faser (136 g/kg TS) als der Aufwuchs (215 g/kg TS), und mit 165 g/kg TS mehr Protein (133 g/kg TS im restlichen Aufwuchs).

Demnach könnten die Schafe im ersten Jahr das zuckerreiche Greiskraut trotz des höheren Fasergehalts gefressen haben. Im zweiten Jahr hätten sie Greiskraut nicht nur wegen des höheren Zucker- und Proteingehalts, sondern auch wegen des geringeren Fasergehalts aufgenommen. Man könnte auf Basis der Daten zur Futterqualität spekulieren, dass der deutlich höhere Zuckeranteil im Greiskraut des ersten Jahres (135 g/kg TS Zucker gegenüber 80,4 im Aufwuchs; 54,5 g/kg TS Differenz) entscheidend dafür gewesen sein könnte, dass die Schafe im ersten Jahr mehr Greiskraut gefressen haben als im zweiten (117 g/kg TS Zucker gegenüber 96,6 in Gras; 20,8 g/kg TS Differenz). Diese Spekulation wird in den folgenden Kapiteln durch weitere Befunde relativiert.

Untersuchung der Quantität

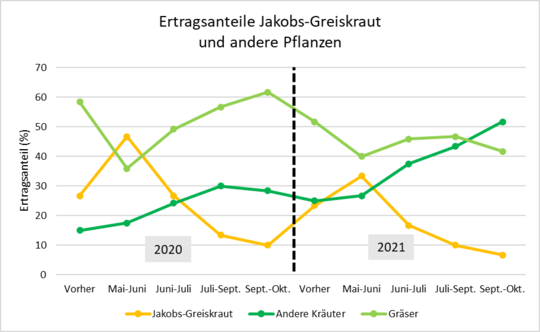

Wie bereits erwähnt, war der Ertragsanteil an Greiskraut zu jedem Zeitpunkt geringer als der des übrigen Aufwuchses (s. Abbildung 2). Differenziert man diesen Aufwuchs in Gräser und Kräuter, zeigt sich, dass über die zweijährige Versuchsdauer der Ertragsanteil der Gräser schwankte, jedoch der Anteil krautiger Arten fast kontinuierlich stieg (Abbildung 3). Dagegen nahm der Anteil von Jakobs-Greiskraut absolut um 20 % ab.

Die Art dominierte zu Beginn des Versuchs im Frühjahr 2020 mit 26,7 % und kam am Ende im Spätsommer 2021 lediglich auf 6,7 %. Den höchsten Anteil erreichte das Greiskraut mit 46,7 % nach 12 Wochen (Frühsommer) im ersten Jahr, während es nur auf maximal 33,3 % zum gleichen Zeitpunkt im zweiten Jahr kam.

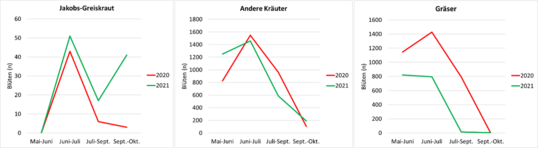

Obwohl sich am Ende des Versuchs die Ertragsanteile der Kräuter verdreifachten (von 15 % auf 52 %; s. Abbildung 3), erzeugten die Kräuter nicht mehr Blüten. Dagegen erhöhte sich die mittlere Summe der Blütenköpfchen von Greiskraut vom ersten auf das zweite Jahr von September bis Oktober von 3 auf 41, weil es im Spätsommer/Herbst zu einer Nachblüte kam (Abbildung 4). Diese Nachblüte beruht auf einer durch Verbiss veränderten Morphologie von Greiskraut.

Wie erwähnt begannen die Schafe im zweiten Jahr die Sprosse noch vor der Blütenentwicklung zu fressen. Die noch während der Beweidung regenerierenden Pflanzen erzeugten insgesamt gedrungene und mehrachsige Exemplare; in unserem Beispiel zwischen 44 und 62 cm gegenüber 140 cm (Abbildung 5). Dabei bildete jede kleine Sprossachse zwischen 32 und 70 Blütenköpfchen und damit etwa ein Viertel bis die Hälfte der 134 Blütenköpfchen einer unverbissen gebliebenen Sprossachse.

Doppelte bis vierfache Blütenzahl

Mit 6 – 10 Neutrieben und im Mittel 50 Blütenköpfchen besaß jedes regenerierte Exemplar zwischen 300 und 500 Blütenköpfchen und damit die doppelte bis vierfache Blütenzahl im Vergleich zu einer unbeschädigt gewachsenen Pflanze. Außerdem schien bei den beästen Exemplaren die Reifezeit der Samen verkürzt, denn sie begannen zur selben Zeit zu fruchten, zu der unbeäste Exemplare noch in voller Blüte waren, und zwar fruchteten sie umso früher, desto gedrungener sie waren (vgl. A1 und A2 in Abbildung 5).

Die mehrachsigen Greiskräuter bildeten im zweiten Versuchsjahr ein attraktiveres Schaffutter als im ersten Jahr, denn sie waren nicht nur faserärmer (136 vs. 253 g/kg TS), sondern auch proteinreicher (101 vs. 165 g/kg; s. Tabelle 1). Warum haben die Schafe im zweiten Jahr trotzdem weniger davon gefressen als im ersten Jahr? Spekuliert wurde bereits, dass der Unterschied im Zuckergehalt von Greiskraut und Aufwuchs im ersten Jahr höher war (54,5 g/kg TS Differenz) als im zweiten (20,8 g/kg TS Differenz) und daher Greiskraut im ersten Jahr relativ attraktiver ist als der restliche Aufwuchs.

Vorstellbar erscheint außerdem, dass die Tiere schmackhafte Alternativen wie die energiereichen apikalen Triebe der Gräser bevorzugt haben, denn deren Blüten waren im zweiten Jahr auffallend und durchgehend reduziert (s. Abbildung 4). Aber der primäre Grund dürfte darin liegen, dass die im zweiten Jahr gefressenen Teile von Greiskraut in summa weniger wogen. Wie bereits erwähnt, hatten die Schafe im ersten Jahr u. a. den ausgewachsenen Blütenstand, die Laubblätter der Sprossachse und am Ende die blattlose restliche Sprossachse selber gefressen und im zweiten Jahr die unentwickelten Blütenstände, anschließend die Laubblätter der jungen Sprossachse und am Ende die blattlose restliche junge Sprossachse.

Das Gewicht der aufgenommenen Pflanzenteile war unterschiedlich. Die unentwickelten Blütenstände und die jungen Sprosse wogen weniger als die entwickelten Blütenstände und erwachsenen Sprosse zusammen. Phänologische Daten (Entwicklungsstadium) stützen das Ergebnis. Bedeutsame Unterschiede in der Menge aufgenommenem Greiskrauts in Jahr 1 vs. Jahr 2 bestehen nur zu dessen Blütezeit (5,89 vs. 0,82 von Juni – Juli und 4,18 vs. 0,14 von Juli – Sept.). Außerhalb dieser Zeit liegen die Werte dichter zusammen (0,53 vs. 0,45 von Mai – Juni und 0,16 vs. 0,01 von Sept. – Okt.). Die geringere Biomasse an Greiskraut im zweiten Jahr um 20 % war wiederum eine Folge dessen, was die Schafe im selben Jahr verursachten: Durch den frühen Verbiss erzeugten sie zwar mehrstämmige und blütenreiche, aber schmächtige und niedrigwüchsige Pflanzen.

Keine Krankheitssymptome erkennbar

Abgesehen von geringfügigem Sonnenbrand, Läsionen und Pigmentveränderungen auf lokalen Bereichen am Außenohr waren keine äußerlichen Krankheitssymptome erkennbar. Ebenfalls fehlten pathologische Befunde zur Gewebs- und Blutuntersuchung. Sämtliche im Fall einer Leberschädigung vermehrt produzierten Enzyme ASAT, GLDH und GGT lagen bei den hier eingesetzten Weideschafen innerhalb der Referenzbereiche. Wegen der gesunden Leber erkrankten die Schafe auch nicht an sekundärer Photodermatitis.

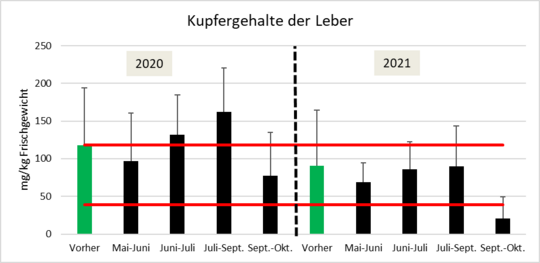

Überraschend war vor allem, dass die in der Literatur beschriebene pathologische Akkumulation von Kupfer in der Leber kaum eintrat (Jahr 1) oder ausblieb (Jahr 2). Im ersten Jahr stieg die Kupferkonzentration in der Leber von Mai bis September an und lag dabei von Juni bis September, also fast die ganze Weidezeit, etwas über den Referenzwerten (Abbildung 6). Auch im zweiten Jahr war dieser Anstieg zu sehen, aber die Werte blieben im Referenzbereich und fielen am Ende sogar darunter.

Vergleicht man die Kupfergehalte der beästen Pflanzen, fällt auf, dass Jakobs-Greiskraut deutlich mehr Kupfer enthält als der restliche Aufwuchs (Abbildung 7). Zusammen mit dem Befund, dass die Schafe im ersten Jahr von Juni bis Juli 5,89 kg und im zweiten Jahr zur gleichen Zeit nur 0,82 kg Greiskraut fraßen, ist es denkbar, dass die ansteigenden und abfallenden Kupferwerte in der Leber der beiden Jahre eine Folge der jeweils großen und kleinen Menge gefressenen Greiskrauts waren. Zusammen mit dem Befund zur Konzentration der untersuchten Enzyme lässt sich mutmaßen, dass die erhöhte Kupferkonzentration – obwohl teilweise außerhalb des Referenzbereichs – nicht das Zeichen einer pathologischen Anreicherung, sondern die Folge einer vermehrten Aufnahme des kupferhaltigen Greiskrauts war. Auch die mikroskopische Untersuchung des Lebergewebes, das kein pathologisch verändertes Aussehen zeigte, stützt dieses Ergebnis.

Moderate Parasitenbelastung

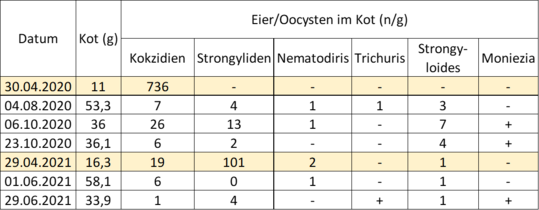

Mit maximal 13 Eiern pro Gramm Kot blieb die Parasitenbelastung mit Strongyliden aus mehreren Gründen erwartungsgemäß moderat (Tabelle 2). Die Schafe wurden nicht nur vor jedem Auftrieb entwurmt, sondern die Fläche war durch die jahrelange Rinderbeweidung vermutlich kaum mit überwinternden Stadien der Magen-Darm-Parasiten des Schafes kontaminiert. Außerdem sorgte die geringe Besatzdichte für einen geringen Wurmdruck.

Festzuhalten bleibt aber, dass die üblicherweise ausscheidungsstarken einjährigen Schafe der Herde auch im zweiten Jahr auf demselben Standort erfreulich wenig zur Kontamination der Fläche beigetragen haben. Möglicherweise haben dabei auch anthelmintisch wirksame Pflanzeninhaltsstoffe wie Sesquiterpenlactone, Alkaloide und Phenole des hier intensiv beästen Greiskrauts eine Rolle gespielt. Ebenfalls könnten auch die Artenvielfalt und Blühhorizonte der Weide auf dem Höltigbaum zur geringen Verwurmung der jungen Tiere beigetragen haben. So bestand die Hälfte der Biomasse (51 %) aus Kräutern, welche die Grasnarbe überragten und für Wurmlarven weniger gut als kurze Grasblätter erreichbar waren, genau wie die Gräserblüten, welche die Schafe gern aufnahmen (s. Abbildung 4). Die geringe Verwurmung und gute Äsung dürften jedenfalls die leichte Erhöhung des Body-Condition-Score‘s der Schafe zum Projektende begünstigt haben.

Fazit

Die Ergebnisse der Feldstudie sind im Hinblick auf die Toleranz von Schafen gegenüber Toxinen von Greiskraut bemerkenswert und stützen Befunde von in-vitro-Studien, wonach das Pansenbiom der Schafe Toxine dieser Pflanze zu leberunschädlichen Verbindungen abbaut.

Unser Versuch beweist, dass Schafe unter den Bedingungen guter landwirtschaftlicher Praxis auf Weiden mit dominierendem Greiskraut ohne Risiko grasen können. Wenn hier überhaupt ein Einfluss von Greiskraut auf die Tiergesundheit anzunehmen wäre, dann käme allenfalls eine Regulierung des Parasitenstatus in Frage. Jedenfalls war beeindruckend, dass die Schafe trotz Frischgras und Heu ad libitum nicht nur kontinuierlich Greiskraut fraßen, sondern davon umso höhere Mengen aufnahmen, je mehr Biomasse von dieser Pflanze vorhanden war. Für die Attraktivität von Greiskraut als Futterpflanze spielte sicherlich ihr mehr oder weniger höherer Zuckeranteil.

In Naturschutzprojekten werden Schafe häufig nicht eingesetzt, weil die Sorge besteht, dass diese die Blühhorizonte der Kräuter und somit das Angebot für blütenbesuchende Insekten dezimieren könnten. Dass dies in unserem Projekt nicht eintrat, dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass die Schafe sukzessive ausgezäunt wurden und sich die krautige Vegetation im Hinblick auf die Blütenbildung regenerieren konnte. Die überraschenderweise verringerte Blütenzahl der Gräser bedeutet wiederum, dass der Einfluss der Schafe im Hinblick auf diesen Parameter trotzdem und anhaltend vorhanden ist. Wie die Gräser darauf im nächsten Jahr reagiert haben, wäre interessant gewesen zu beobachten, war aber nicht Bestandteil dieser Studie.

Die hohe Blütenregeneration von Greiskraut zeigt, dass die Pflanze ihre Biomassereduktion durch Blütenbildung (also generativ) auszugleichen bestrebt ist. Was naturschutzfachlich positiv ist, könnte jedoch landwirtschaftlich problematisch werden. Allerdings wissen wir nicht, inwieweit die früher als bei unbeästen Exemplaren entwickelten Samen keimungsfähig sind; dies war ebenfalls kein Bestandteil dieser Studie.

Somit bleibt festzuhalten: Schafhalter brauchen Jakobs-Greiskraut auf ihrem Grünland nicht zu fürchten, weil Schafe auf Weiden mit dominierendem Greiskraut gesund bleiben – wenn die Tiere zu Beginn der Vegetationsentwicklung auf die Weiden kommen und dort bis zum Herbst bleiben können. Schafbeweidung ist daher eine Option moderner Landwirtschaft, um hohe Ertragsanteile einer potentiell toxischen Pflanzenart zu kontrollieren und als Futterpflanze zu nutzen.

- Unser herzlicher Dank geht an das Team der Wilden Weiden in Hamburg-Höltigbaum für die Bereitstellung der Weidefläche im Naturschutzgebiet Höltigbaum und vielfältige praktische Unterstützung vor Ort. Ebenso danken wir der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, der BUE Hamburg und dem MELUND Schleswig-Holstein für die finanzielle Förderung.

Literatur:

- Louisa, S., et al., Horses’ rejection behaviour towards the presence of Senecio jacobaea L. in hay. BMC Veterinary Research, 2022. 18(1): p. 1-9.

- Craig, A.M., et al., Clinopathologic studies of tansz ragwort toxicosis in ponies. Equine Veterinary Science, 1991. 11(5): p. 261-271.

- Craig, A.M., Resistance of sheep to pyrroliziden alkaloids. 1986.

- Julian Taenzer, M.G., Fenja Klevenhusen, Janine Saltzmann, Sven Dänicke, and Anja These*, Rumen Metabolism of Senecio Pyrrolizidine Alkaloids May Explain Why Cattle Tolerate Higher Doses Than Monogasteric Species. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2022.

- C.J., G., Outbreak of ragwort (Senecio jacobea) poisoning in horses. . Equine Veterinary Journal, 1983. 15: p. 248–250.

- Susanne Ohlsen, M.G., Peter Wohlsein, Lothar Kreienbrock, Fritjof Freise, Aiko Huckauf, Nicola Lenzewski, Sabine Aboling, Grazing Ecology of Sheep and Its Impact on Vegetation and Animal Health in Pastures Dominated by Common Ragwort (Senecio jacobaea L.)—Part 1: Vegetation. Animals, 2022. 22: p. 1-16.

- Susanne Ohlsen, M.G., Peter Wohlsein, Lothar Kreienbrock, Fritjof Freise, Aiko Huckauf, Nicola Lenzewski, Sabine Aboling, Grazing Ecology of Sheep and Its Impact on Vegetation and Animal Health on Pastures Dominated by Common Ragwort (Senecio jacobaea L.)—Part 2: Animal Health. Animals, 2022. 22: p. 13.